Égales, mais invisibles : les femmes et la CGT dans l’histoire sociale

À l’occasion des 130 ans de la CGT, Mathilde Larrère, historienne et enseignante-chercheuse à l’université Gustave Eiffel, revient sur la place des femmes dans les luttes sociales. Présentes depuis toujours, mais souvent invisibilisées, elles ont contribué à écrire l’histoire sociale et féministe, tout en affrontant résistances et discriminations au sein même du mouvement ouvrier.

Cet entretien, mené par Chrystel Jaubert, revient sur :

- La place des femmes dans les grandes luttes sociales

- Les moments-clés des mobilisations au XXe siècle

- L’articulation entre féminisme et syndicalisme

L'entretien est découpé en deux parties sur le blog. Lire la deuxième partie sur l'évolution et les perspectives du syndicalisme. L'entretien complet est à retrouver dans le Journal SAP n°50.

Mathilde Larrère, historienne et enseignante-chercheuse à l’université Gustave Eiffel.

La place des femmes dans les luttes sociales

Présentes mais invisibilisées

Elles ont toujours été présentes dans toutes les luttes sociales, mais leur rôle a systématiquement été minimisé voire silencié. C’est ce qu’on appelle un déni d'antériorité. Dans chaque lutte sociale, les médias semblent découvrir qu’il y a des femmes, ce qui me fait bondir. Il faut en permanence rappeler leur place et la signaler alors qu’en fait, elles sont présentes depuis le début, dans les luttes sociales comme dans les luttes politiques.

Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas ? D'abord parce que pendant les luttes, et ça reste encore le cas maintenant, la répartition des tâches est très genrée. On attribue aux femmes des tâches militantes moins visibles et laissant moins de sources du point de vue de l'histoire. En mai 68 par exemple, les hommes discutent les tracts, les femmes les tapent et les distribuent. De façon générale, que ce soit en 1936 ou en 1968, les tâches sont très genrées : les femmes s'occupent d'intendance, de ravitaillement, de nourriture ou d’organisation. En fait, elles assument le prolongement de ce que l'on considère être leurs tâches « naturelles », c'est-à-dire s'occuper des autres, s'occuper du groupe. Elles font du care militant d'une certaine façon. Et le care militant ne laisse pas de trace. Comme il n'est pas valorisé, de même que les métiers féminins ne sont pas valorisés pour les mêmes raisons, on le voit moins. D'où cette impression que les luttes sociales sont vécues et racontées au masculin par les journalistes au moment où elles se déroulent et longtemps après par les historien·nes.

Mais en fait, elles sont évidemment présentes en tant que travailleuses au même titre que les hommes, parce qu'elles subissent les mêmes difficultés au travail que les hommes et qu'elles en subissent par ailleurs davantage parce que femmes. Certaines difficultés sont d'ailleurs propres au fait qu'elles sont des femmes et qu'elles se battent pour ça. Donc, la place des femmes dans les luttes sociales est à égalité avec les hommes en termes d'importance, mais pas à égalité en termes de visibilité.

Les grands moments-clés des luttes sociales

Des grèves féminines dans l’histoire des luttes sociales au début du XXe siècle

Selon moi, les années 1905-1906 marquent un tournant car ce sont les années avec le plus de grèves et de grévistes ainsi qu’avec les premières grandes grèves de femmes : Vizille avec Lucie Baud, les porcelainières de Limoges, les sardinières bretonnes.

Mieux comprendre l'histoire des sardinières dans cet article.

Ces années-là, les luttes sont encore corporatistes, il n'y a pas de grand mouvement social. Même si tous les secteurs d’activités n’y participent pas, la première grande grève générale date de 1906, à la suite de la catastrophe minière de Courrières. D’abord soutenue par l’ensemble des bassins miniers du Nord, puis de toute la France et de Belgique, cette mobilisation est ensuite renforcée par d'autres corporations ce qui entraîne une grève générale d’ampleur.

Il y a ensuite les grèves générales de 1917 en écho à la révolution russe et du fait d’un ras-le-bol de la guerre, puis de 1936 même si, à nouveau, tous les secteurs ne sont pas touchés. En effet, les trains roulent alors que traditionnellement, en tout cas dans les dernières périodes, les cheminots sont souvent moteurs de la grève. À ce moment-là, ils négocient et obtiennent la nationalisation, la création de la SNCF et des avantages énormes en échange. C'était certainement une autre façon de lutter. Et puis les cheminots avaient souffert de la grève de 1920 qui s’était soldée par de nombreux licenciements, ils négocient donc également les réintégrations en 36. Après 1936, la mobilisation générale des travailleur·ses en 1945-46 a pour objectif de bâtir la sécurité sociale. C’est elles et eux qui l'ont faite. Certes, l’action d’Ambroise Croizat a été décisive, mais sans les militant·es CGT, il n'y aurait pas de sécurité sociale. Plus près de nous, il y a 1968 et 1995 contre le plan Juppé sur les retraites.

Féminisme et luttes sociales : une articulation complexe

Une revendication ancienne d’articulation

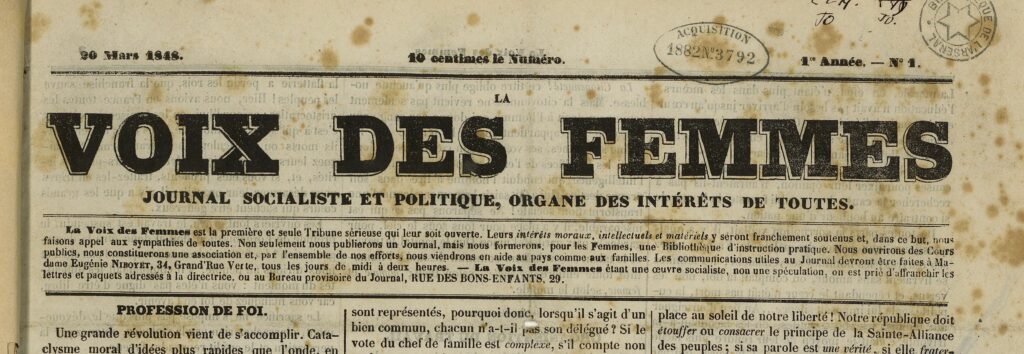

Pour les femmes, les féministes, socialistes ou syndicalistes, il faut que ça s'articule et elles essaient de l'articuler. Et ce assez tôt. En effet, cette revendication d’articulation des luttes sociales et des luttes féministes existe déjà en 1848 dans les textes du journal féministe « La voix des femmes » écrit par des femmes saint-simoniennes ou fouriéristes. Elles n'ont de cesse d’affirmer qu’hommes et femmes sont les deux jambes d’un même corps et que si les hommes avancent en laissant les femmes de côté, ça ne peut pas marcher. Les socialistes y répondent d’ailleurs, tant Charles Fourier est convaincu qu'il faut que cette société nouvelle qu'il appelle de ses vœux soit une société égalitaire entre les hommes et les femmes.

Des divergences dès le XIXe siècle

Mais ensuite, des divergences apparaissent. D’un côté, les femmes socialistes (au sens du 19ème siècle) considèrent qu’il n'est pas possible de différencier luttes sociales et féministes, la femme étant la prolétaire du prolétaire, et que si on est contre l'exploitation, on doit aussi être contre l'exploitation dans le couple. Paule Minck, Elisabeth Dmitrieff ou André Léo, comme avant elles Flora Tristan, l’assènent également dans les années 1860 puis au moment de la Commune. De l’autre côté, un mouvement ouvrier et socialiste se construit sur l'inégalité de genre à cause de Proudhon, profondément misogyne et convaincu que la place des femmes est au foyer. Le mouvement ouvrier et socialiste français, marqué par la misogynie de Proudhon, se construit sur l'inégalité de genre.

La Commune et les premiers clivages internes

À titre d’exemple, dans les années avant la Commune, des sections révolutionnaires se créent. À Paris, la section des Gravilliers domine, ses membres sont profondément misogynes et considèrent que la place des femmes est au foyer, que le salaire masculin doit être supérieur parce que c'est l’homme qui gagne le pain et que le salaire des femmes n’est qu’un salaire d'appoint. Ils sont d'accord avec les penseurs libéraux qui ont produit ces conceptions du salaire. Un comble ! Des isolés d’autres sections s’y opposent, relevant davantage de la tradition Fourier, dont par exemple Eugène Varlin, proche de Nathalie Lemel, très favorable à l'égalité femmes hommes et au travail des femmes. C'est un véritable enjeu parce que comme je l’ai dit, tout un pan du mouvement ouvrier considère que les femmes n'ont pas à travailler.

Du congrès de 1879 à Clara Zetkin

Très régulièrement jusqu'au XXème siècle, les congrès ouvriers, ceux de la CGT compris, considèrent que la place des femmes est au foyer. Certes, Hubertine Auclert parle au congrès ouvrier de 1879 et fait reconnaître que l'égalité entre les femmes et les hommes est importante, mais au congrès suivant, retournement, la place des femmes est à nouveau au foyer. Au début du XXème, derrière Clara Zetkin et d'autres socialistes allemandes, les féministes socialistes sont à l’offensive et affirment qu’il faut se battre sur les deux fronts et que l'égalité femmes-hommes est importante. Pour les hommes, c’est d’abord la lutte et quand il y aura le grand soir, on en reparlera. Hubertine Auclert les raille en leur disant qu’ils se moquent des curés mais qu’ils agissent de la même façon : « Dans une société future, continuent ces prétendus socialistes, les femmes auront leurs droits. Ils imitent en cela les prêtres qui promettent aux déshérités de la terre les jouissances du ciel. Ni les déshérités de la fortune, ni les déshérités du droit, ni les pauvres, ni les femmes ne pourront se contenter de vaines promesses. Il y a trop longtemps qu’on fait espérer aux femmes une condition égale à celle de l’homme ».

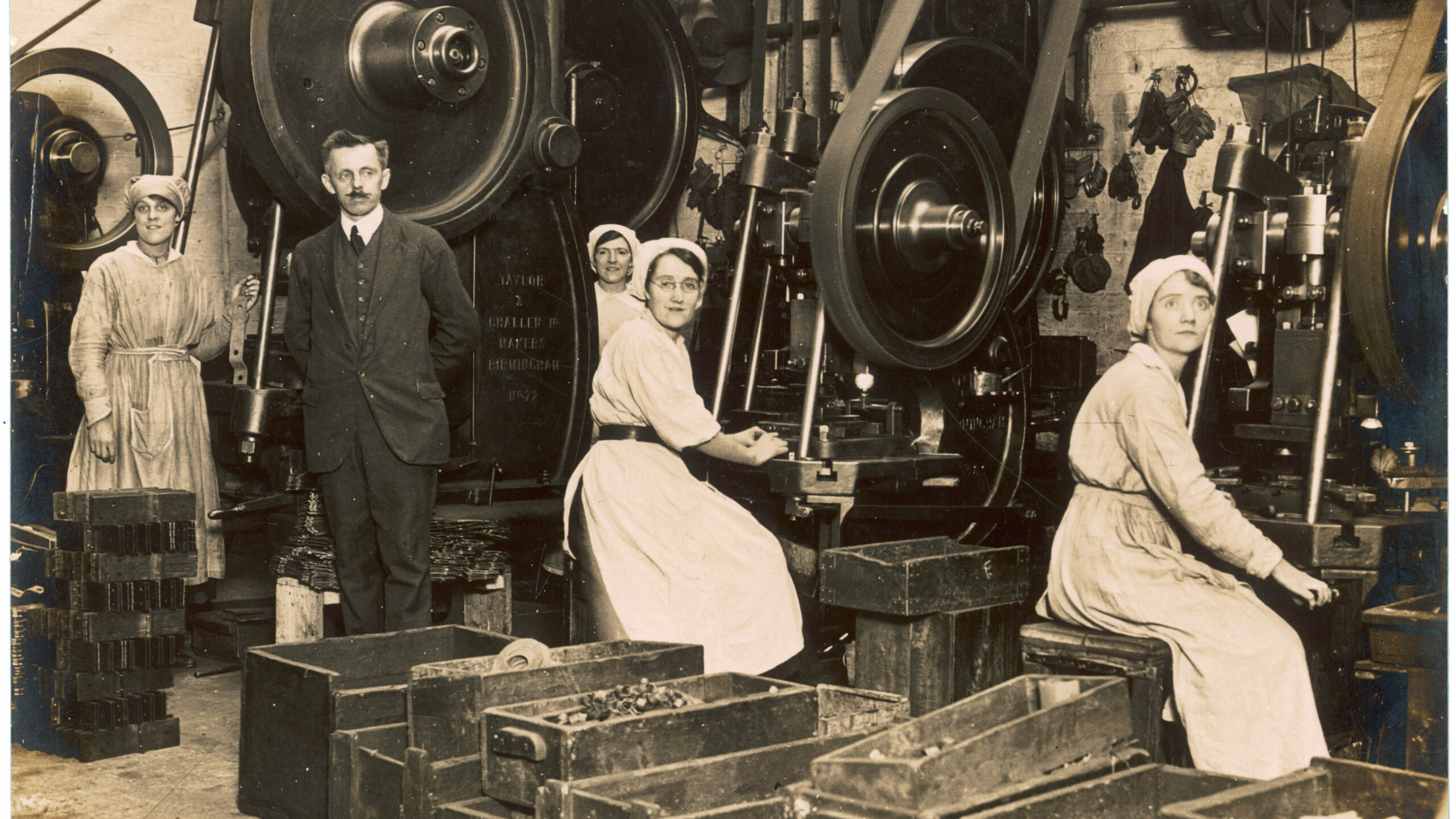

La Première Guerre mondiale et ses reculs

La période de la première guerre est par ailleurs difficile parce que les femmes ont occupé des postes d'hommes, mais que le monde du travail est très genré. La nouveauté n'est pas que les femmes travaillent, car elles ont toujours travaillé, mais qu’elles occupent des postes d'hommes et notamment dans la métallurgie. Les textes de la fédération des métallos disent que quand la guerre sera finie, il faut qu'on les renvoie toutes chez elles avant qu’elles ne prennent des habitudes. C'est vraiment écrit en ces termes-là, d'une grande violence. Lors de son congrès de 1918, la CGT rappelle que, « fidèle à sa conception de l'émancipation, elle considère que la place de la femme est au foyer ».

Or les féministes socialistes et les syndicalistes féministes ont toujours lié l’aspiration à une société plus juste et la remise en cause de l'exploitation des travailleur·ses en prenant les travailleuses en considération et en visant l'égalité de genre. C’est ce que porte Clara Zetkin. En face, le mouvement syndicaliste et ouvrier, sauf exception en son sein, se construit sur l'idée que l'homme doit être celui qui fait vivre la famille, que la femme n'a qu'un salaire d'appoint, qu'on ne tolère que le travail des femmes qui ne sont pas mariées. Une fois qu'elles le sont, leur idéal consiste à être mère et au foyer. Il faut ajouter que dès le début du XXème, les féministes revendiquant des droits sont considérées comme des traîtres à la cause et à la lutte des classes. Le féminisme est tenu pour bourgeois.

Les combats internes à la CGT dans les années 1950-60

Dans les années 1950-60, à la CGT, autour du comité de rédaction, d'abord de « La Revue des Travailleuses », puis d'« Antoinette », beaucoup de femmes se battent, estimant qu’il faut prendre en considération les travailleuses parce que, de fait, elles travaillent. Elles demandent par exemple de mettre un terme aux blagues grivoises au sein du syndicat ainsi que des horaires de réunion conciliables avec les horaires des enfants.

Dans ces années-là, ces réflexions prennent de plus en plus de place, mais il y a en permanence des retours de bâtons. Une des directrices d'« Antoinette » finit par démissionner tellement elle en a assez qu'on ne l'entende pas. Une autre se suicide car elle n'en peut plus de lutter. Il y a un moment où toute la direction du journal démissionne tant elles sont à bout. Le combat féministe est donc difficile, se heurte à des résistances, accusé d’être bourgeois et de faire passer les intérêts des femmes avant les intérêts de classe. C’est un mouvement fait de tensions et ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est à nouveau cette tendance à silencier les revendications des femmes.

La CGT et les revendications féministes

Des cortèges autonomes aux résistances (1960-1980)

Je ne suis pas spécialiste de la fin du 20ème et début du 21ème siècle, mais j’observe que le processus a été très long. En 1967 a lieu la première manifestation où, à Saint-Nazaire, des femmes défilent sous leur banderole, à part dans le cortège. Jusqu’alors, les femmes défilaient toujours en tant femmes de dockers, femmes de mineurs, femmes de sidérurgistes, elles étaient là pour soutenir la marée. Encore une fois, les métiers étaient très genrés. En 1967 donc, elles doivent marcher au milieu d'une haie d'honneur d'hommes qui les applaudissent, mais les encadrent dans le même temps. Les années suivantes, elles vont tenter de refaire des cortèges autonomes, le 1er mai notamment. Lors d’une des mobilisations des années 1980, le cortège autonome des femmes est attaqué par le service d’ordre de la CGT qui les traite de salopes, de lesbiennes et leur intime l’ordre de retourner dans les cortèges et de redevenir « des femmes de ».

Un tournant avec les retraites et MeToo (2019-2023)

Le moment où le mouvement social prend le plus nettement en considération les questions des femmes au travail, c'est lors des mobilisations contre la réforme des retraites du gouvernement d’Édouard Philippe de 2019, puis celui de 2023 avec, entre deux, la crise du Covid. Il n'est plus possible d’ignorer la situation des femmes car en 2019, la retraite à points voulue par le gouvernement est extrêmement pénalisante pour les femmes. Il y a donc la possibilité d'exprimer très clairement un discours féministe et social contre cette réforme. Ce discours existe médiatiquement, on le laisse exister, nous sommes en plein MeToo et les violences sexistes et sexuelles (VSS) commencent également à être prises en compte au travail.

Vers une convergence féminisme et syndicalisme

Mon sentiment est que le mouvement féministe a pu être social depuis les années 70. La tendance lutte des classes du MLF n'était pas négligeable et à côté, des revendications pour les droits des travailleuses émergeaient au sein de la CGT et de la CFDT, qui a quand même été beaucoup plus en avance que la CGT sur ces questions. Mais depuis les années 2000, le féminisme avait un peu oublié le travail et le social, les VSS au travail n'étaient pas vraiment pensées. C’est vraiment autour de 2019 qu’il y a eu une rencontre entre les mouvements. Les syndicats ont été obligés d'écouter les revendications féministes et de produire un discours qui prenne en considération les particularités des carrières des femmes. Dans l'autre sens, le mouvement féministe a été gagné par des idées plus politiques et anticapitalistes. Le 8 mars n'est plus seulement la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des travailleuses.

Découvrez comment le syndicat a évolué ces dernières années et quelles perspectives s’ouvrent pour le syndicalisme (dans la deuxième partie de cet entretien)